Fotos: Cortesía del entrevistado

Texto: Mayté Madruga Hernández

La entrevista inicia con la pregunta habitual: ¿desde cuándo tienes interés por la historieta y la gráfica? Irán Hernández Castillo responde con la naturalidad de quien enumera una obviedad: “Desde niño. Lo que más me atraía eran las artes gráficas. Siempre he tenido cerca a mi papá, quien se dedicaba a las artes plásticas: pintura, escultura, cerámica… Sin embargo, contar historias, la historieta y la animación eran lo que realmente capturaba mi atención. Recuerdo ver películas una y otra vez, tratando de entender la manera en que se narraban las historias. Luego comprendí que estaba intentando desentrañar la estructura, aunque no lo sabía en ese momento”, relata este artista, que ganó popularidad en las redes sociales cuando un gato se posó “casualmente” sobre su cabeza.

Sobre sus inicios, su trabajo actual y el cariño por Cuba que lo motiva a hacer sátira política, Irán conversó con Cuba Noticias 360.

¿Encontraste alguna herramienta en San Alejandro que enriquecería tu interés por el cómic?

Existió un taller opcional de cómic, con algunos profesores que conocían del tema, pero pocos eran verdaderos especialistas en cómic. Encontré herramientas, principalmente relacionadas con la técnica. Sin embargo, siempre sentía que había un choque, ya que no hallaba lo que necesitaba o buscaba.

Eso llegó en FAMCA (Facultad de Arte y Medios de Comunicación Audiovisual), que, con sus luces y sombras, se dedica a enseñar a contar historias, ya sea en cine, radio o televisión.

Hay una creencia extendida en Cuba que dice que el cómic es solo para el público infanto-juvenil o para el humor. ¿Lo consideras así o crees que es una mala representación?

Pienso que es una interpretación errónea de lo que realmente es la historieta. Esta visión proviene principalmente de personas al frente de instituciones culturales y editoriales, que ven el cómic únicamente como un medio para niños o como un paso previo hacia la lectura. Se piensa que el niño se interesa por «los dibujitos», luego empieza a leer libros y finalmente se olvida del cómic.

Esto revela una falta de cultura sobre lo que significa el cómic. En otras partes del mundo, esta idea se ha superado hace tiempo. El cómic es reconocido como el Noveno Arte. En Bruselas, por ejemplo, existe un museo dedicado a ello, y los artistas de cómic son respetados. Hay cómics para niños, pero también experimentales, históricos e incluso algunos que son inadaptables a otros medios o expresiones artísticas porque aprovechan todos los recursos del lenguaje del cómic. Este es un lenguaje en sí mismo, que tiene relación con la literatura y el cine, pero posee una increíble riqueza.

¿Crees que la visión reduccionista del cómic es un obstáculo en su mayoría en los países hispanohablantes, según tus contactos con otros historietistas de Latinoamérica?

Con algunas personas hispanohablantes con las que he intercambiado, he notado que enfrentan el mismo conflicto. La subvaloración de la historieta es común, aunque hay excepciones. En países como Argentina, hay autores muy reconocidos, como los Breccia: Alberto, Cristina, Enrique. Menciono a los más conocidos, pero hay muchos otros talentos igualmente sobresalientes.

En general, a muchos artistas les sucede lo mismo que aquí: chocan con personas que no comprenden el nivel artístico que el cómic puede alcanzar.

Específicamente en Cuba, creo que el espacio para el cómic tienes que ganártelo. No puedes esperar a que una institución reconozca cuán artístico puede ser el cómic. Tienes que demostrarlo y luchar por tu espacio, porque eso es lo que debes hacer. Es tu gremio y si para ti es importante, busca, crea y exige ese espacio. No veo esa fuerza en el gremio de historietistas; me parece bastante débil en ese sentido.

Sé que también influye el hecho de que disminuyen las posibilidades de publicación y lo que ya mencionamos sobre el enfoque de las editoriales, que es muy limitado y afecta la creación. Hubo un periodo en el que el cómic estaba floreciendo, pero luego llegó el período especial y todo se truncó. Sin embargo, las redes sociales ahora ofrecen maneras de publicar e incluso monetizar lo que haces.

Has hecho cómic periodístico. ¿Cómo fusionas la creación de historias con el imperativo de informar que tiene este género en particular?

Para mí, representar una realidad ya es contar una historia. Como no soy periodista, a menudo veo los reportajes con una alta dosis de subjetividad del periodista, de la cual es muy difícil desprenderse porque siempre dejas algo afuera o enfocas algo de una manera, aunque intentes ser objetivo.

De hecho, disfruto mucho de esto. Acepto la subjetividad y la relatividad de la verdad y la realidad. No tengo conflicto con ello.

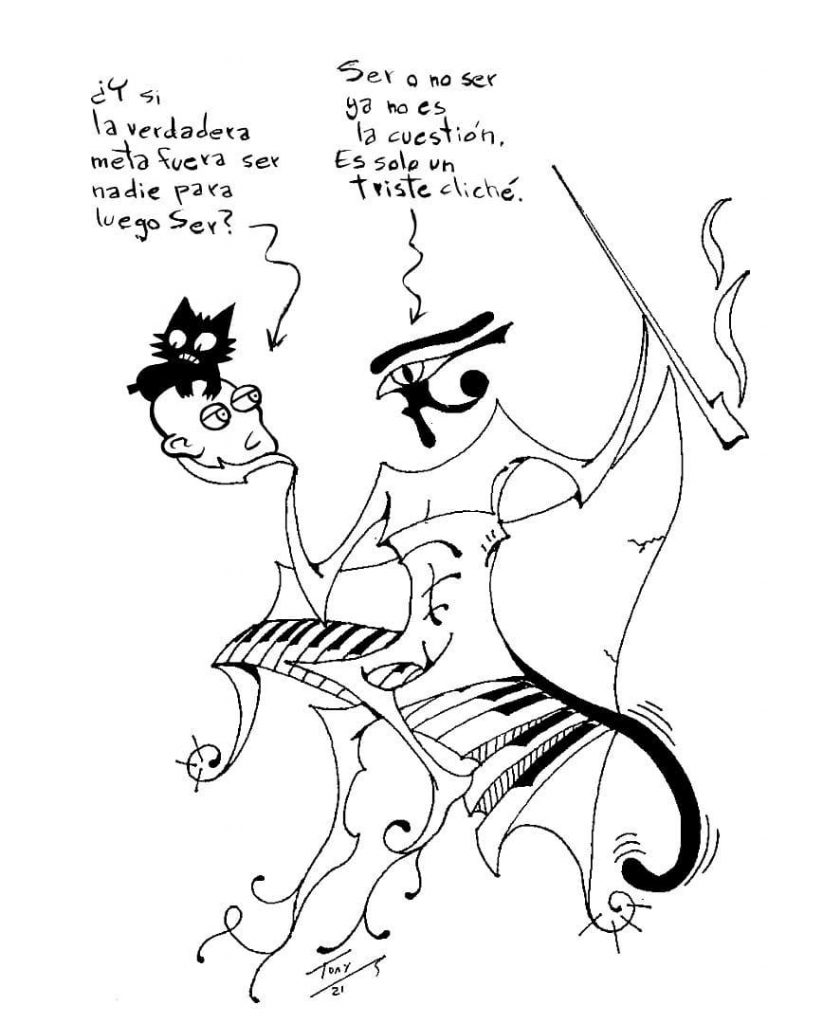

Tienes un personaje que te define. ¿Cuál es el origen de Gato?

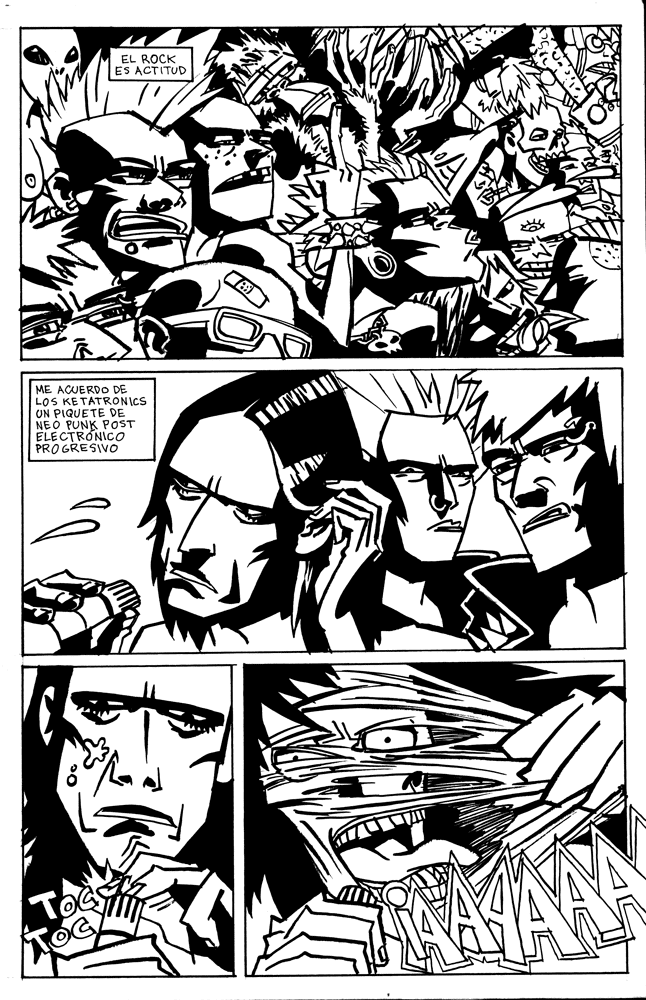

Algunos amigos me han comentado sobre su deseo de crear un personaje que los represente. Al observar a diversos autores, te das cuenta de que muchos tienen un personaje que los identifica o que actúa como su carta de presentación. Yo no estaba buscando eso. Me encontraba en un momento en que incluso estaba dispuesto a dejar el cómic. Había invertido una gran cantidad de energía en una historieta llamada Feedback, que trataba sobre unos rockeros que deseaban formar una banda, pero se dieron cuenta de que la música ya no era lo más importante; lo crucial era vender una historia, una imagen. Así que decidieron formar una banda de rock para impactar al público. Era una historia muy hiperbólica y «friqui». Hice varios guiones de esa historia, bocetos, pero no llegó a nada. Invertí tiempo y esfuerzo en ello, incluso lo presenté a editoriales cubanas, pero no funcionó por la temática de la violencia. Estaba a punto de salir del cómic, pero de repente apareció Hablando con gato. Tenía un perfil de Facebook que no usaba, así que pensé en convertirlo en una herramienta para promocionar mi trabajo. Quería actualizar mi foto de perfil, así que decidí dibujarme con un gato negro en la cabeza.

A veces tengo momentos de extrañamiento con Hablando con gato. Me pregunto: ¿qué es esto, un busto hablando con un gato? Pero, sinceramente, no estaba buscando un personaje que me identificara ni nada por el estilo.

Las primeras trece viñetas surgieron, y comencé a moverlas para su publicación. Desde entonces, ha sido todo un proceso, como si alguien me susurrara la idea. Es como si te regalaran un juguete raro y comenzaras a descubrir lo que puedes hacer con él.

Hablando con… comenzó con cuestiones filosóficas, pero ha evolucionado naturalmente hacia la sátira política. ¿Lo sientes así?

A veces quisiera volver a los inicios o explorar temas más experimentales, pero lo que está sucediendo en Cuba es tan intenso y me afecta tanto que deseo hablar de ello, no por obligación, sino por empatía y sensibilidad, ante todo.

Ahora, con la serie que estoy realizando junto a El dispensador de respuestas de Antonio Enrique González Rojas, estamos volviendo a la zona de preguntas filosóficas que caracterizaba el origen del cómic. Espero poder dedicarme más a esa exploración, que, al final, es lo que me interesa. El año pasado, me centré en explorar otros tonos, otros lenguajes. Pero, en estos momentos, para mí es prácticamente inevitable no hacer sátira social y política.

¿En este contexto, el semanario humorístico Xel2 es un buen ejemplo de trabajo en equipo y sátira política?

Xel2 es un colectivo de trabajo, un grupo. Fue una iniciativa de Wimar Verdercia; María Esther Lemus y yo fuimos de los primeros en ser llamados para participar. Luego se unieron otros artistas como Ramsés Morales Izquierdo, Álen Lauzan y Fabián Sotolongo. Funcionamos como un colectivo: debatimos los posibles temas a tratar, y últimamente hemos estado usando herramientas de Telegram, como votaciones, para decidir qué temas abordar.

También funciona como un taller en el que aprendemos unos de otros y compartimos trabajos independientes del semanario. Me falta perspectiva para hablar de Xel2 en el panorama de la sátira cubana, pero nos ha permitido conectar con otras personas que también tienen obra y que se desmarcan del discurso oficial.

Antes y en paralelo a nosotros, también destacan los memes creados en Cuba, muchos de los cuales considero humor gráfico. Al discutir sobre la sátira política en las redes sociales cubanas, es fundamental incluir a los memeros, quienes desempeñan una función similar a la del caricaturista tradicional: ofrecer una visión sintetizada de un fenómeno actual a través de una representación gráfica.

Lo que sucede con el meme, o más bien con quien crea memes, es que, por su naturaleza, no depende de un medio que lo publique o que le pague por ello. Nació como un producto independiente. No necesita de especialización en artes gráficas para su fabricación. Hasta el momento, en Cuba, no conozco ningún humorista gráfico que tenga el mismo alcance en redes sociales que los memeros como Yo uso mi nasobuco, El Ruso, La abeja memera, o Manola.