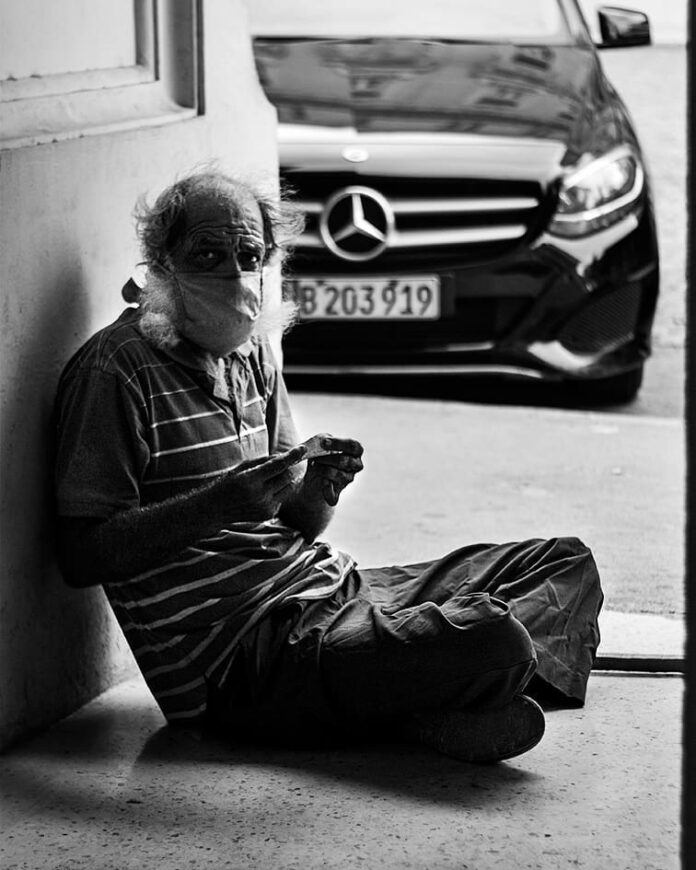

Foto: Raimel Fernández

La pandemia del coronavirus está causando estragos en Cuba, al igual que en gran parte del mundo. Ha dejado a cientos de familias en duelo, personas que tendrán que afrontar las molestas secuelas de la enfermedad durante un tiempo prolongado, y ha incrementado la crisis económica del país.

La imagen de un día cualquiera, al menos en La Habana, ejemplifica de manera clara lo anteriormente mencionado. Largas filas para conseguir alimentos; cubanos de diversas edades recorriendo los establecimientos en busca de algo que llevar a casa, y cafeterías estatales y centros comerciales desiertos. Los negocios privados tampoco escapan a este panorama de precariedad. Muchos de ellos sufren un desabastecimiento que se traduce en una notable reducción de sus ofertas en comparación con hace apenas un par de años.

Sin embargo, la pandemia, especialmente en esta fase de exacerbación, ha puesto de manifiesto una realidad que, aunque existía, no había tomado la relevancia necesaria para exhibirse en todas sus contradicciones. Este fenómeno se refiere al aumento de las diferencias sociales en un país donde, según la narrativa oficial, estas no deberían tener cabida en el sistema insular.

Las manifestaciones de estas disparidades se perciben en el acceso a productos y a un nivel de vida más cómodo dentro de un contexto de escasez, que se prevé que se agrave en los próximos meses debido a la falta de liquidez monetaria y a la continuidad del discurso confrontativo entre los gobiernos de Washington y La Habana. A diferencia de lo que algunos esperaban, el clima de «descongelamiento» que provocó el presidente Barack Obama no volverá a mediar las relaciones entre ambos países, al menos en el corto plazo. La administración demócrata de Biden ha dejado claro en numerosas ocasiones: «Cuba no es una prioridad para Estados Unidos».

Con este contexto, las actuales desigualdades económicas entre los cubanos, marcadas por el acceso al dólar, a las remesas o a un empleo pagado, permiten incluso a un sector de la población evitar las peligrosas colas para adquirir productos como pan, pollo o latas de picadillo prensado, solo por mencionar tres artículos casi indispensables en la mesa del «cubano de a pie» hoy.

Es decir, aquellos con ingresos en dólares tienen mayores posibilidades de evitar, entre otras cosas, los contagios por COVID-19, aunque nadie está completamente exento de contraer la enfermedad dada su alta propagación en La Habana. Este es un asunto significativo. También resalta la prevalencia de un estrato social cuya visibilidad no era tan evidente años atrás, pero que ahora forma parte de las dinámicas económicas de un país que parece dirigirse hacia una peligrosa dolarización. La posibilidad de que la dirección económica tome ese rumbo ha sido categóricamente negada por el gobierno, a pesar de los análisis profundos de economistas que advierten sobre los riesgos que implica un sistema regido por el acceso al dólar.

Las cadenas de tiendas en moneda libremente convertible (MLC) han provocado una especie de cisma entre los cubanos, quienes han sido testigos de cómo, de un día para otro, se ha creado un escenario que los divide según sus posibilidades para acceder a divisas.

En la base social cubana ya se vislumbraban señales evidentes de diferenciación entre diversos grupos. Discotecas, clubes nocturnos, restaurantes y hoteles antes de la pandemia acogían a cientos de personas que podían permitirse un nivel de consumo impensable para la mayoría de la población de la isla. Ahora, con los cierres debido a la pandemia, esos recursos económicos se han convertido en la principal fuente para el próspero negocio de los pedidos a domicilio, así como en otros servicios que, a pesar de todo, han aliviado la vida de no pocos cubanos.

Es importante mencionar que, en muchas ocasiones, el acceso a estas plataformas es financiado por familias cubanas en el exterior.

Nadie puede trazar con certeza un perfil de cómo será Cuba después de esta etapa que ha llevado al límite su economía, una área del discurso oficial marcada por decisiones fallidas de funcionarios y el polémico «ordenamiento», una pieza clave en este ajedrez económico que ha generado una serie de molestias entre los cubanos, no solo por el momento en que se implementó, sino también por la aplicación de medidas imprecisas que fueron muy criticadas en redes sociales. Entre ellas, el aumento del costo de la electricidad, que alcanzó niveles exorbitantes y que, debido a las críticas, tuvo que ser reconsiderado por los funcionarios responsables de implementar estas leyes que, tras años de elaboración, se pusieron en vigor en medio de una pandemia que ha devastado económicamente al mundo y de la que Cuba intenta recuperarse con candidatos a vacunas de producción nacional, de los cuales tanto los partidarios como críticos del gobierno esperan resultados positivos.

El gobierno ha explicado que con el «ordenamiento» buscan reconstruir la pirámide social, fracturada desde hace décadas por un mal diseño económico heredado de continuas crisis, que no permitía a los profesionales, solo por poner un ejemplo, vivir de su trabajo y en función de su experticia y preparación. A casi seis meses de la aplicación del «ordenamiento», el escenario sigue siendo incierto. Lo que es evidente es la línea divisoria entre los cubanos que pueden escapar con cierta regularidad de la estrechez económica, de las colas para satisfacer necesidades básicas e incluso hacer alguna que otra «finta» al COVID-19.