Fotos: Roy Leyra

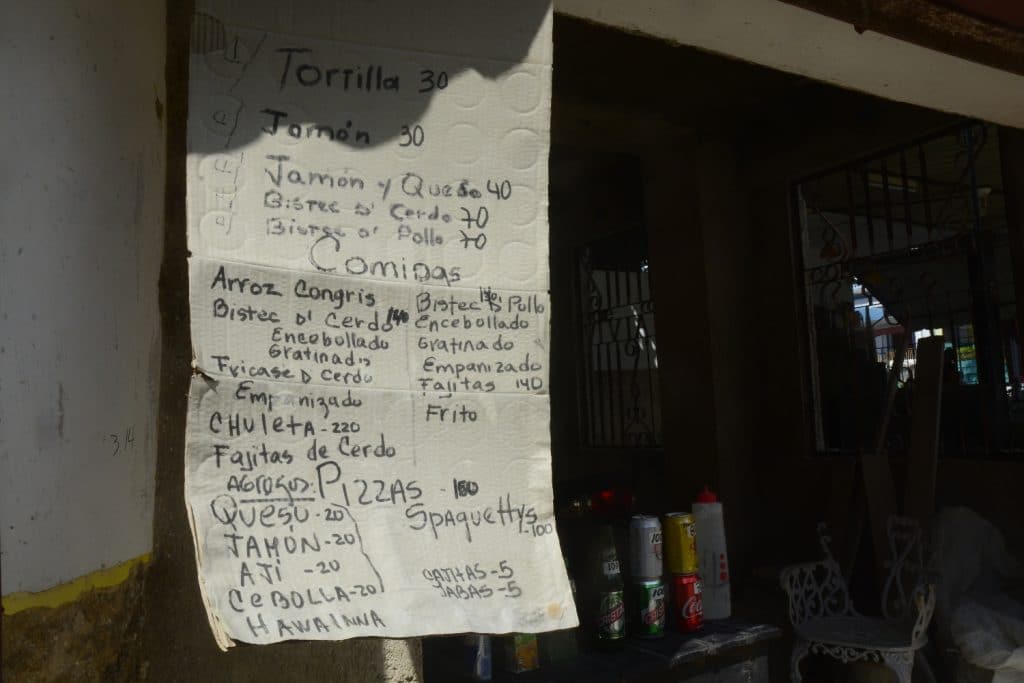

Las dificultades económicas en Cuba crecen al mismo ritmo que los precios. En otras palabras, el aumento de costos, incluso en productos inesperados, es uno de los signos más evidentes de la precariedad que ha puesto a la mayoría de los cubanos en una situación complicada. La escasez y el encarecimiento de los productos que se distribuyen por el estado, ya sea en las tiendas en CUP o en la red de establecimientos en MLC, han impulsado un mercado alternativo donde cualquier artículo se vende a precios muy superiores a su valor original.

Al revisar los grupos de venta en Cuba en plataformas como Revolico, Telegram o Whatsapp, lo menos que uno puede hacer es llevarse las manos a la cabeza ante la realidad de un entorno completamente especulativo en el que se lucran con casi cualquier cosa. Se pueden encontrar desde una jaba con 15 manzanas a 600 CUP, hasta un queso gouda “sellado” en 3000 o 4000 CUP, una cajita digital para el televisor a 6000 CUP o unos espejuelos graduados de alguna óptica en 100 USD.

La problemática se vuelve aún más compleja cuando se trata de medicamentos, ya que, es importante destacar, el acceso a un fármaco esencial depende muchas veces de la vida o la estabilidad de un paciente con alguna condición de salud, ya sea crónica o aguda.

La crisis de medicamentos en Cuba es extremadamente seria. Nadie en su sano juicio cuestionaría la enorme dedicación de los científicos cubanos que han logrado desarrollar prometedores candidatos vacunales para combatir la pandemia y, finalmente, erradicarla, en un esfuerzo diario que les resta horas de sueño y tiempo en familia. En este contexto sanitario, que está viviendo su peor etapa desde los primeros reportes de COVID, se ha dirigido una variedad de medicamentos que a todas luces han sido efectivos en la supervivencia de los pacientes.

Pero fuera de las unidades de cuidados intensivos y hospitales repletos de personas enfermas de COVID, se vive una realidad totalmente distinta. Millones de personas sufren enfermedades y no encuentran en las farmacias los medicamentos que requieren para mantener su salud, evitando así un ingreso hospitalario, con todos los riesgos que esto conlleva en medio de la pandemia. Es cotidiano ver a cientos de personas buscando medicamentos en estos espacios digitales de compra y venta a precios exorbitantes, ya que no tienen otra forma de atender su enfermedad o calmar el miedo ante cualquier síntoma repentino. Existen incluso grupos especializados en la venta de medicamentos donde se pueden hallar productos que, sospechosamente, están ausentes en las farmacias, como esteroides, antihistamínicos y antihipertensivos. Algunos cuentan con prueba de su fabricación extranjera y otros son de producción nacional.

Medicamentos como Prednisona, Domperidona, Alprazolam, Penicilina, Omeprazol y Diclofenaco son algunos de los que se comercializan en estas “farmacias” virtuales. Al menos, los usuarios pueden conseguir varios de los medicamentos que suelen utilizar, podría alguien argumentar. Sin embargo, la realidad es discordante cuando un blíster de prednisona se ofrece a 300 CUP o un frasco de clonazepam a 450. Muchos no podrán pagarlos ya que su precio excede sus posibilidades económicas; otros, con mayor poder adquisitivo, pueden afrontar el alto costo de estos medicamentos que hace un año eran más accesibles en las farmacias estatales; mientras que la gran mayoría hará lo posible por adquirirlos, aunque esto signifique prescindir de otros artículos igualmente necesarios en su hogar, como productos de higiene o alimentarios.

La escasez de medicamentos en las farmacias estatales y sus altos precios en el mercado negro configuran el escenario más peligroso de la precariedad y el desabastecimiento, todo lo que está en juego es considerable. Sin embargo, ningún producto escapa de esta nueva realidad donde los precios parecen volar. Los que pueden, convierten parte de su salario en CUP en MLC para conseguir productos en divisas; el resto, como dicen los cubanos, ha tenido que hacer verdadera “magia”. Para fortuna de muchos, se han formado también grupos donde los productos no se venden, sino que se intercambian, un fenómeno que en cierta medida devuelve a los cubanos a los inicios de las relaciones económicas. Paradójicamente, este regreso ha sido de gran ayuda para quienes no pueden costear los exorbitantes precios. Así, vemos cómo en estos grupos las personas intercambian desde un paquete de frijoles por uno de arroz, hasta un litro de leche por un medicamento específico o una lata de frijoles o carne por pañales desechables para niños o ancianos. La supervivencia prevalece sobre todo, y los cubanos no solo son conscientes de ello, sino que ya tienen vasta experiencia en estas prácticas.

La lista de productos a precios exorbitantes es tan extensa que no podría resumirse en un solo comentario o análisis de una situación que, al menos por ahora, parece dirigirse hacia un incremento. El estado, en sus establecimientos, apenas ofrece lo mínimo para cubrir necesidades básicas, y las tiendas en MLC, promocionadas con gran bombos por el gobierno para recolectar divisas que luego se utilizarían para garantizar productos necesarios para el resto de la población, están cada vez más desabastecidas, lo que genera dudas sobre si podrán cumplir su objetivo inicial.

La incertidumbre es otra moneda de cambio en Cuba. No favorece el comercio, pero sí alimenta el aura de desesperación que enfrentan algunos en la lucha cotidiana por sobrevivir. Aquellos con mayor poder adquisitivo pueden mitigar la vergüenza que produce la especulación y el aumento de precios de manera desmesurada; mientras que el resto se limita a hacer malabares o se resigna a observar lo que la vida les depare desde la triste barrera de la resignación.

A los dilemas de esta situación se añade la reciente decisión que impide a los cubanos depositar dólares en sus cuentas bancarias desde el 21 de junio, lo que ha aumentado la inquietud inherente en el complicado rompecabezas nacional.