Foto: Vozpopuli

Texto: Darcy Borrero

Han pasado dieciocho meses desde que el mundo comenzó a enfrentarse al coronavirus que surgió en Wuhan, China. Hasta el momento de redactar este artículo, se han registrado 164,660,174 casos totales, de los cuales 143,576,128 son personas recuperadas, mientras que 3,411,793 han perdido la vida debido a la enfermedad.

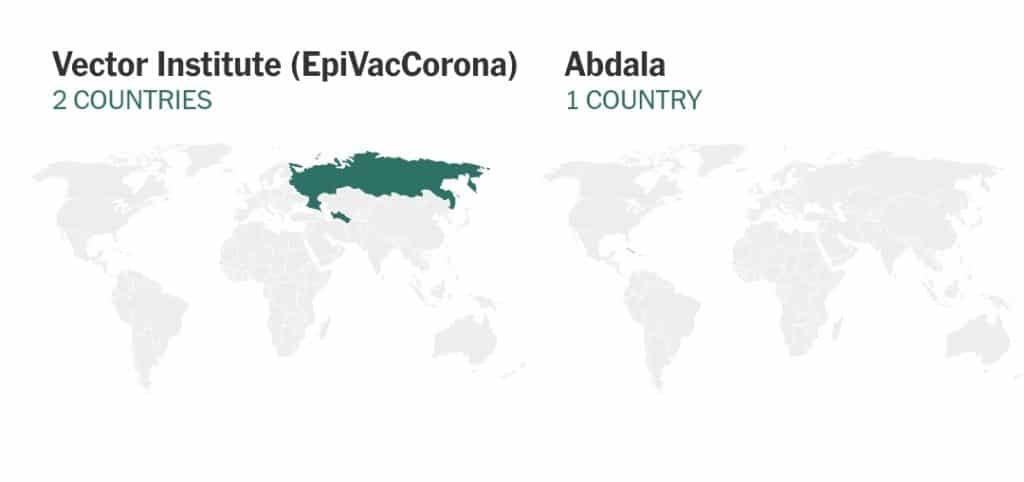

Desde los inicios de la pandemia, cuando las muertes eran alarmantes y el virus representaba una amenaza desconocida, muchos analistas compararon esta situación con pandemias del pasado para argumentar que no estaba entre las más mortales de la historia. Aunque no se niega la gravedad de la COVID-19, más de un año y medio después, la posición de que no es una de las pandemias más letales permanece. Los factores que han influido en esto son diversos, desde la preparación del sistema de salud actual hasta los avances científicos en la creación de vacunas efectivas. Actualmente, se están utilizando doce vacunas contra el coronavirus en todo el mundo. La más distribuida, la de Oxford-Astrazeneca, se administra en 165 países, como se puede ver en este gráfico de The New York Times, que también incluye la cubana Abdala en el panorama de vacunación global.

Se han administrado más de 1.48 billones de dosis en todo el mundo, lo que se traduce en una tasa de 19 dosis por cada 100 personas. En Estados Unidos, se han inyectado 272,925,411 dosis. Existen grandes disparidades en los programas de vacunación entre diferentes países, y algunos todavía no han reportado ni una sola dosis. Sin embargo, si se compara con la Edad Media, “no es tan grave”.

Las pandemias de la Edad Media, las más mortales

Siempre surge la cuestión de si, con el conocimiento actual, podría repetirse una pandemia como las del pasado, que con una población global más baja fue capaz de causar la muerte de entre 75 y 200 millones de personas. Hablamos de la peste negra, que, según informes históricos, tuvo su origen en 1346 en Asia Central y se propagó a través de la Ruta de la Seda hacia Europa y África. Los expertos apuntan a las pulgas de ratas, frecuentes en barcos mercantes, como causa de esta enfermedad que arrasó tres continentes a gran velocidad.

Posteriormente, la humanidad enfrentó la viruela, que, iniciada en 1520, llegó con la conquista europea de América, causando alrededor de 56 millones de muertes y siendo clave, según los historiadores, en la caída del imperio Azteca.

Si retrocedemos en la historia, encontramos una pandemia significativa en el año 541, cuando surgió la plaga de Justiniano (nombrada así en honor al emperador romano). Europa, Asia y África fueron los continentes afectados, con una estimación de entre 25 y 50 millones de muertes, aunque es difícil precisar cuántas personas habitaban el mundo en esa época. Más atrás, la peste Antoniana (entre los años 165-180) causó otros cinco millones de fallecimientos.

Pandemias de la historia contemporánea: no hay que ir tan lejos

La conocida como «gripe española» es una pandemia no tan lejana que precede a la COVID-19. Aunque el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos no llega a un “consenso universal sobre el origen del virus”, sí se sabe que se propagó a nivel global entre 1918 y 1919. En aquella época, el mundo aún se recuperaba de una guerra que había dejado enormes pérdidas humanas, y el virus añadió una carga más: aproximadamente 500 millones de personas, un tercio de la población mundial, contrajeron la enfermedad, de las cuales al menos 50 millones fallecieron.

Expertos también mencionan epidemias silenciosas o invisibles, que no son estrictamente pandemias, pero que flagelan a la humanidad. Este es el caso del cáncer, los feminicidios, las guerras y el estrés. Siguiendo la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, hay problemas de salud que afectan a la población y provocan numerosas muertes. La OMS menciona el VIH/Sida como un “problema de salud pública importante” y estima que ha costado la vida a 32 millones de personas desde su descubrimiento en 1976, aunque los tratamientos actuales permiten reducir la mortalidad y las infecciones. Entre 31 y 35 millones de personas viven con VIH, muchas de las cuales reciben apoyo por parte de las autoridades sanitarias, mejorando así su calidad y esperanza de vida.

En conclusión, la humanidad ha demostrado una notable capacidad de adaptación y resiliencia. Sin embargo, la gestión de la pandemia de COVID-19 no puede verse de forma optimista en un contexto donde el acceso a las vacunas continúa siendo un reto que debe abordarse.